2019年的“99公益日”9日迎来尾声,亿万网友通过互联网平台献出了爱心,慈善组织筹款目标能否顺利完成备受关注。日前,由北京大学国家发展研究院马京晶教授团队完成的《中国在线捐赠者行为研究报告》(下称“报告”)指出,我国尚缺乏对捐赠对象、捐赠原因、捐赠形式的研究,慈善组织在线筹款效率有待提高。

报告总结了我国在线捐赠行为的特点,如男性、有配偶、年龄大、教育程度高的捐赠者单次捐赠金额更高。报告还指出,我国在线捐赠中的“一次性捐赠”问题突出。马京晶认为,国内慈善组织应当了解捐赠者捐赠前的动机与捐赠后的感受,并制定相应的策略,将更多“一次性捐赠”转化为“长期捐赠”。

男性、有配偶、年龄大的单次捐款更多

以“99公益日”为代表的互联网募捐正在迅速发展,慈善组织筹款日益依赖在线捐赠,在线捐赠行为成为需要研究的重要课题。

该报告从去年起开展问卷调查,最终分析了1911名在线捐赠者,发现在线捐赠(包括捐款、捐物、捐时间)与捐赠者的年龄、性别、收入水平、地区、受教育程度以及婚姻状况存在相关性。

以捐款为例,报告发现在参与调查的不同年龄群体中,单次捐款超过100元的比例随年龄增加而提高。具体来看,该比例在20岁及以下群体为7%,21-30岁群体升为14%,31-40岁群体升为16%,40岁以上群体升为26%。

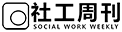

性别方面,相较于女性,男性每次捐赠的金额更大。参与调查的男性群体中,每次捐赠超过100元的比例为18%,高于女性群体的10%。女性捐款以小额捐赠为主。

婚姻与在线捐赠行为也存在关联,如有配偶的捐赠者捐款的可能性更大,且每次捐赠额也更大。据报告,参与调查的有配偶的捐赠者中,在过去12个月捐过钱的比例为94%,高于无配偶群体的88%。同时,其中有配偶的捐赠者单次捐赠超过100元的比例为22%,也高于无配偶群体的比例(8%)。

此外,高学历、高收入者捐款的可能性更大,且捐款额也更高。以收入水平为例,参与调查的家庭年收入在1万以下的,单次捐款超过100元的比例为2%;1万-5万的,比例为是8%;5万-10万的,比例为17%;10万以上的,比例为27%。

马京晶指出,收入水平对捐款行为的影响最为根本。“男性、年龄大的、有配偶的,一般收入比女性、年轻的、无配偶的收入要高,所以这些群体捐款较多。”她说。马京晶认为,慈善组织可以针对不同群体的行为特征采取差异化的筹款策略,提高自身的筹款效率。

儿童、年轻人项目获得的捐赠更多

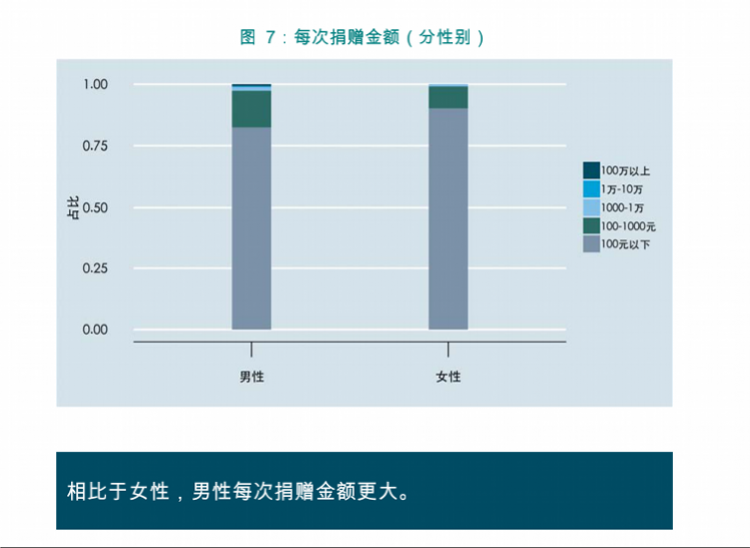

哪类公益项目更容易获得捐赠?报告发现,儿童和年轻人、年老人群、身体和精神疾病治疗等公益项目最容易获得捐赠,排在后面的是国际救助和灾难援助、环境保护、动物保护等项目类型。

马京晶对此解释,目前募捐平台上的项目大多是疾病、教育、扶贫,其中以疾病最多,且儿童、年轻人疾病项目占了相当大的比重,同时教育、扶贫项目也常常涉及儿童,所以调查发现捐赠对象多数为儿童、年轻人。当然,儿童、年轻人更容易获得同情,这也是其获得更多捐赠的原因。

同情与共鸣,是许多人参与捐赠的重要动机。报告发现,“我的捐赠能够有实际作用”、“我对公益项目感兴趣”、“与受助对象有情感共鸣”,是影响捐赠行为最主要的三个因素。

至于“捐赠是否带来回报(指非物质回报)”,并不是影响捐赠行为的重要因素,仅有不足1/5的参与者认为,“我能获得情感回报”、“我能获得社会声誉”是影响其捐赠行为的重要因素。

报告发现,捐赠前,近一半人(47%)没有对要捐赠的项目做专门的了解;参与调查者中79%获取公益信息的渠道之一是社交媒体。据此报告认为,慈善组织通过了解捐赠者的捐赠动机、想法,以及捐赠前所依赖的信息来源,可以采取有针对性的劝募工作,从而更好地引导其参与捐赠。

研究者:“一次性捐赠”有待转化为“长期捐赠”

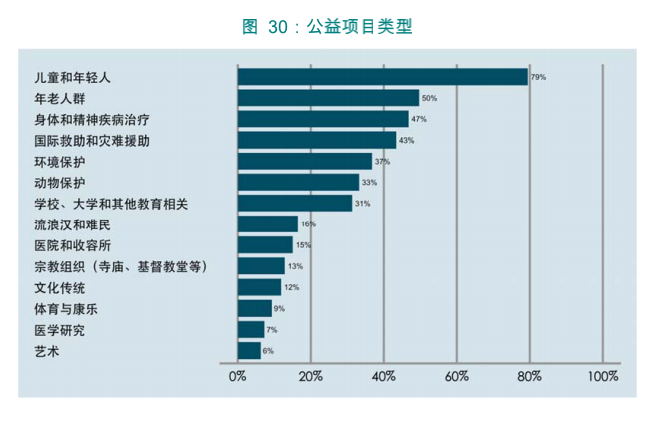

报告分析了捐赠者捐赠前的想法,也分析了捐赠者捐赠后的感受。大部分人在捐赠后都获得了积极的感受,如超过七成的人表示,捐赠后高兴、安心,“感觉世界充满了爱”。不过,26%的参与者在捐赠后不会继续关注所捐赠项目的动态进展。

报告指出,总体来看,当前在线捐赠主要还是“一次性捐赠”,如50%的参与调查者仅进行一次性捐赠,8%仅进行长期固定捐赠,还有42%两者兼有。

“国外的持续捐赠很多,中国的捐赠主要是一次性的,这个问题很突出。”马京晶向南都记者表示。

她认为,这是由于一方面我国的捐赠者还没有形成长期捐赠的习惯。相比之下,很多国外捐赠者有自己感兴趣的NGO,会持续关注,并持续捐赠。

另一方面,我国和国外的捐赠模式也存在差异。国外募捐以NGO为中心,NGO会把捐赠者当客户来长期维护,从而积累了捐赠者捐赠行为的数据。而我国慈善组织没有这些数据,大部分数据掌握在平台手里,慈善组织不知道自己的捐赠者是谁,更无法维护,所以很难形成长期捐赠。

不过,她注意到国内一些大的慈善组织已经在注意积累自己的捐赠者数据,慢慢形成自己的数据库,只是绝大多数的国内慈善组织还很难做到这一点。

马京晶认为,国内慈善组织应该多了解在线捐赠行为。“知道捐赠者在捐赠前、捐赠后的想法和行为都很重要。知道他为什么捐,还有捐赠后怎么想,慈善组织可以根据这些制定相应的策略,将更多的‘一次性捐赠’转化为‘长期捐赠’。”她说。

编辑:吴贤亮socialworkweekly.cn