放弃奋斗了14年的银行高薪工作,回到村里做社工,一切从零开始,以一个土生土长的傣族姑娘的名义,以一位妈妈的责任感和勇气…

初识社工,希望能多陪陪那些孩子

玉喃燕,2003年毕业之后就进入银行工作,一路稳扎稳打,结婚生子。2017年,在云南连心公益连县计划扶持和民政部三区计划支持下,她从银行辞职,回到西双版纳她从小生长起来的村子,和伙伴们一起创办贝叶心社会工作服务中心,在30岁之后开启第二次人生选择。

中缅边境的村寨里,涉毒家庭的留守儿童很多。父母因吸毒或贩毒被抓,孩子们跟爷爷奶奶外公外婆生活在一起,生活方面可能没有太大问题,但教育方面和亲子陪伴存在严重缺失。这是玉喃燕想回村做社工的重要原因。

她原本只是打算辞职后回家做点小生意,银行距家两小时车程,工作很忙,大儿子在幼儿园四年,各类亲子活动她几乎从来未到场。两个孩子和爷爷奶奶生活在一起,她说“其实也像留守儿童一样”。

机缘巧合结识社工,玉喃燕的初心很简单,为人母的她知道孩子们有多需要家长的陪伴,就是希望能多陪陪孩子,让村寨里的孩子们健康长大。“带小孩,一个也是带,十个也一样。教,肯定希望能教更多。”

记忆传承,傣族村寨的文化印记

作为一个土生土长的傣族姑娘,玉喃燕在创办贝叶心社会工作服务中心时还有另外一层期待,希望能把傣族优秀的文化传统传承下去。如今村子里的傣族小孩很少穿民族服装,在校或在家都讲普通话,没有机会和途径去学习傣文。傣族的文化印记随时间慢慢流失,是她担心的事情。

于是,她召集来村寨里的老人、退休的教师,给孩子们传授民族的文化和知识。每个寒暑假都会专门抽出7-10天做传统文化体验活动,让孩子们穿着傣族服装来到活动中心,认识傣族文字,像学汉语拼音一样从头学起。还有傣族的儿歌、谚语和传统礼仪。

平常,玉喃燕会让孩子们当小小调查员,询问村子里的老人,认识自己的村寨历史,做剪贴画、手抄报。她说,如果这些老人们未来哪一天真的不在了,那很多东西就真的没人记得了。

不断成长的“老师妈妈”

2020年1月1日曼真儿童之家的项目启动,受疫情影响3月27日才挂牌。这是儿童之家的第三个站点,建在在县城边上,涉及1个村委会,11个村小组。和打洛和勐腊的儿童之家相比,能够辐射到的村寨范围更广,能够得到服务的孩子也更多。

玉喃燕的现在的工作也并不轻松,三个儿童之家需要她打点照看,接受采访前刚刚去县里开完会,结束后还有儿童之家的端午活动在等着她。正常周一周二是休息日,如果有需要走访或其他工作,随叫随到是她一直保持的状态。

从她讲话的语气中你能感受到对社工这份工作的热爱,对于忙碌也乐在其中。“能陪着这些孩子们,现在的状态就很知足了。”孩子们功课上遇到难题,晚上十一二点跑到她家里来,喊着“老师我不会”,玉喃燕就耐心地教。来到儿童之家的孩子们都会叫她“老师妈妈”,或者“妈妈老师”。

目前,贝叶心社工中心有正式员工3人,业务(社区)骨干7人,玉喃燕说自己属于半路出家,所以还在不断学习。从最初陪伴孩子们成长的简单想法,到做个案陪护学习社工工作的专业方法,她努力成长的同时,就有更多傣族儿童、妇女、老人和其他需要帮助的群体能够被服务。

作为一线社工,她和同事们最开心的事,就是附近村民甚至其他民族的村寨对于他们工作的认可。村民们希望贝叶心服务机构也能在自己的村子里开办服务站点,让村子里的年轻人也加入这样的工作服务。

农村社工的困境

在版纳的村寨里做社工,帮助服务弱势群体是她热爱和坚持的事,但也面对着很多现实的困难。资金支持没有连续性,很多项目一期结束之后很难再继续开展。由于没有公开募集资金的资质,刚成立这几年的运行经费主要来源于靠政府的短期项目,而且作为初创型机构,资金筹措能力不够,很难向公众和基金会申请。这些原因还带来一个直接的问题,就是社工们的工资很低,招不来专业社工,工作人员的稳定性难以保障。玉喃燕坦言,“如果不是真心热爱这个职业,还要养家糊口,这是坚持不下去的。”

偏远地区农村社工的团队成长同样困扰着她,由于缺乏对针对性的系统培训和培养,农村社工的成长很慢,大多靠自己摸索累积经验。玉喃燕连续两年的社工证考试都没能通过,她自己也很无奈。社工证的考试内容也大多为城市社区的各种问题,与农村实际情况不符,很难做到将理论和实际相结合真正地学以致用。

“我们也在尝试着自我‘造血’,也想靠着这几年积累的经验,带动周边包括其他民族村子里的年轻人开展这样的服务和活动”,困难存在着,他们就探索着。

前不久,玉喃燕获得了“万物家园·社会健康推动者”的荣誉,她很谦虚,总说自己是整个团队里贡献最小的一个,最不专业的一个。她一直在成长,和村寨里的孩子们一同成长,为选择成为一名一线社工而坚持,为傣族姑娘不愿丢失的文化基因而努力。

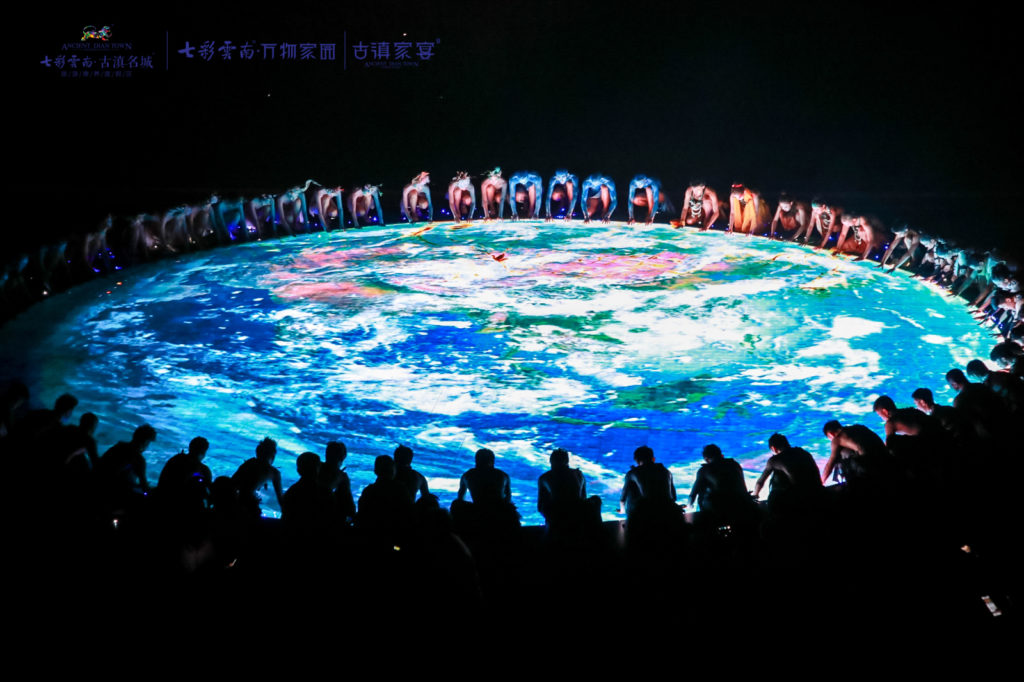

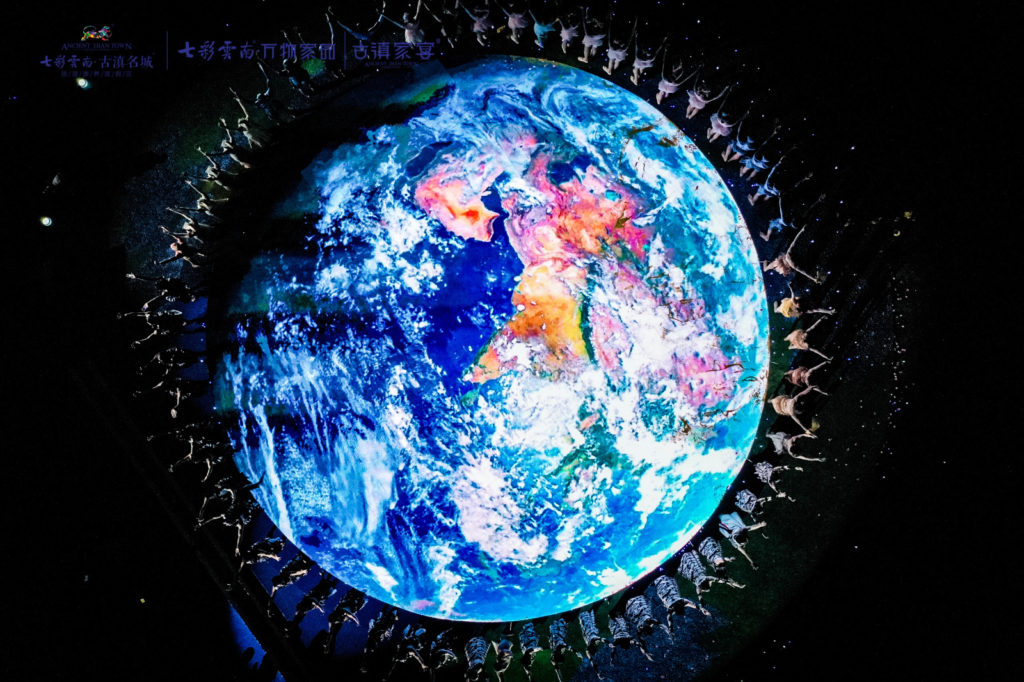

6月6日,“理想家园·家园首发计划暨家园守护者颁奖礼”,在由《新周刊》及其创始人/家园计划发起人孙冕创建的“行者文化”联合七彩云南®共同打造的“七彩云南®·万物家园”里,跟随中央电视台主持人宋英杰以及众多社会文化人士、行业先锋、家园守护者一起,找到生命一切情感与生息的理想归宿。

文|社工周刊记者 卫子荆

图|© 七彩云南 古滇名城

编辑|陈军志socialworkweekly.cn